よくあるご質問

FAQ

浄化槽について

浄化槽の維持管理は、なぜ必要ですか?

浄化槽は、微生物の働きを利用し、汚水を処理する装置です。微生物が活動しやすい環境を保てるよう維持管理を行います。下水道と同等の汚水処理性能を持つ合併処理浄化槽の構造は建設基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。維持管理が適正に行われないと、放流水の水質悪化・悪臭の発生など浄化槽の機能が次第に低下し、水環境、生活環境を悪化させます。

この為、浄化槽管理者(所有者・使用者)には定期的な保守点検・清掃・法定の水質検査が浄化槽法により義務付けられています。下水道と同等の汚水処理性能を持つ合併処理浄化槽の構造は建設基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。

しかし、使い方を誤ったり、維持管理が適正に行われないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭の発生、最悪な場合、槽本体の破損などを引き起こしかねません。

浄化槽を使う側が知っているべき法的義務はどんなこと?

■「浄化槽の使用に関する規則」・し尿を洗い流す水の量を適正にする。

・殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、生理用品等、で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流さない。

・単独浄化槽では、雑排水を流さない。

・電気設備のある浄化槽の電源を切らない。

・浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない。

・浄化槽上部・周辺に点検又は清掃に支障をきたす構造物を設けない。

◼︎浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課しています。

戸建て住宅の場合、住民の方が「浄化槽管理者」になるのが一般的です。浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存しなければなりません。保守点検や清掃は資格のある業者に委託することができます。

また、指定機関検査の行う水質に関する検査を受けなければなりません。これには、浄化槽設置後一定期間に行う7条検査と毎年行う11条検査の2種類の検査があります。なお、これらは浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。

保守点検とは、いつ、どんなことをするのですか?

家庭の小型合併処理浄化槽では、4か月に1回(処理対象人員20人以下)以上の点検を行うことになっています。

合併処理浄化槽では、各部装置が正しく動いているか点検し、調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認、汚泥引抜き清掃の判定、消毒薬の補充などを行います。

保守点検を自分でやろうと思いますが問題ないでしょうか?

浄化槽管理者には定期的に保守点検を行う義務がありますが、保守点検の作業には技術上の基準があり、この基準を守るには専門知識や技能、経験さらに専門の器具機材が必要です。

このため知事(保健所を設置する市では市長)の登録を受けた保守点検の専門業者に委託することをお勧めします。

浄化槽の清掃について教えて下さい。

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによって処理されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといったものが生じます。これらが溜まりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。

そこでスカムや汚泥を引抜き、付属装置や機械類を洗浄し、新たに水を張ります。清掃とはこのような作業のことをいいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業です。

清掃作業の業者はどこへ頼めば・・・?

清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を市町村から受けた業者に委託します。当社も許可を受けており栃木県浄化槽協会の会員になっております。浄化槽清掃業の許可を受けた業者ついての問い合わせは、市町村、保健所、地元の浄化槽協会へお願い致します。

水質検査を受ける義務もあるのですか?

浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化槽が十分に発揮されているか、この検査で確認できるので、大変重要な検査です。

栃木県の水質検査には、浄化槽使用開始後6~8か月の間に行う7条検査と、その後、毎年1回定期的に行う11条検査があります。

検査の人は、何もしなくても来てくれますか?

都道府県知事・政令市長宛の通知によると「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽の管理者から検査の依頼があったときに速やかに行うものとすること」とあります。

つまり、この検査は浄化槽管理者であるお客様ご自身がするものです。なお、検査を依頼する検査機関は厚生大臣が知事に指定した「指定検査機関」に申し込むことになりますが、保守点検をしている業者に委託することも出来ます。

保守点検業者と契約しているのに、この検査もうけるのですか?

すべての浄化槽は、この「水に関する検査」をうけなければならないと、浄化槽法に規定されています。

浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われているか、また、機能が正常に維持されているかを法律に基づいて検査し、不適なところがあけば、早期にそれを是正することを目的として行う検査です。

たとえ浄化槽保守業者と委託契約していても、「水質に関する検査」は受けなければなりません。栃木県では、平成16年4月より「栃木方式11条検査」という名称で浄化槽放流水の水質検査を義務付けており、平成18年2月には浄化槽法の改正により検査を受けない設置者に対し、勧告・命令が行われ、これに違反すると過料に処せられることになりました。

浄化槽法に違反した場合の罰則とはどの程度のものですか?

浄化槽管理者に関する違反行為と、その罰則は次のようなものです。

1.保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が、改善措置や使用停止命じた場合、この命令に違反すると処罰されます。6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金

2.無届けや虚偽の届けで浄化槽を設置した場合3カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

3.届け出た浄化槽の設置計画が不適正であると認められ、出された変更命令又は、廃止命令に違反すると処罰されます。3カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

4.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたのに報告しなかったり嘘の報告をすると処罰されます。30万円以下の罰金

5.行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったりまた嘘の答えをした場合処罰されます。30万円以下の罰金

全国浄化槽団体連合会の保証制度の保証期間と保証の範囲について教えてください。

合併処理浄化槽

保証期間槽本体 (使い始めて5年間)

ブロワー(使い始めて1年間)

◼︎保証制度の対象となる機能異常法律に従って適正に設置された保障登録浄化槽が、法定検査で機能に異常があると判断された場合、全浄連の審査委員会で審査しても原因が特定できない場合があります。また、原因者が倒産した等の場合もあります。このような場合は、全浄連の保証基金により無償で修理を致します。

◼︎ただし次の場合は保証期間中でも有償とします。

1.適切な維持管理契約がされていないとき

2.改造したとき

3.故意や過失で故障したとき

4.消耗品(薬剤、ブロワーオイル、ダイヤフラム等)

5.天災によるとき

6.その他取り扱いが不適正だったとき

浄化槽と上手に付き合う方法

保守点検・清掃をしていますが、法定検査をしなくてもよいのですか?

いいえ。 浄化槽法では、浄化槽使用者に3つの義務を定めています。

浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われているか、また、機能が正常に維持されているかを法律に基づいて検査し 、不適なところがあけば、早期にそれを是正することを目的として行う検査です。

保守点検の回数は年何回ですか?

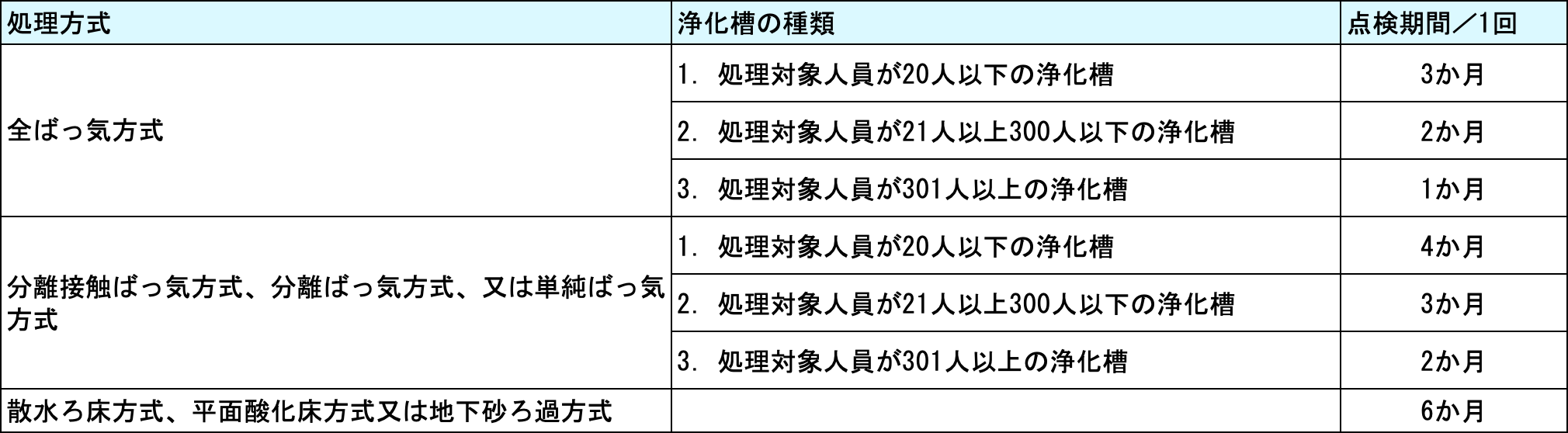

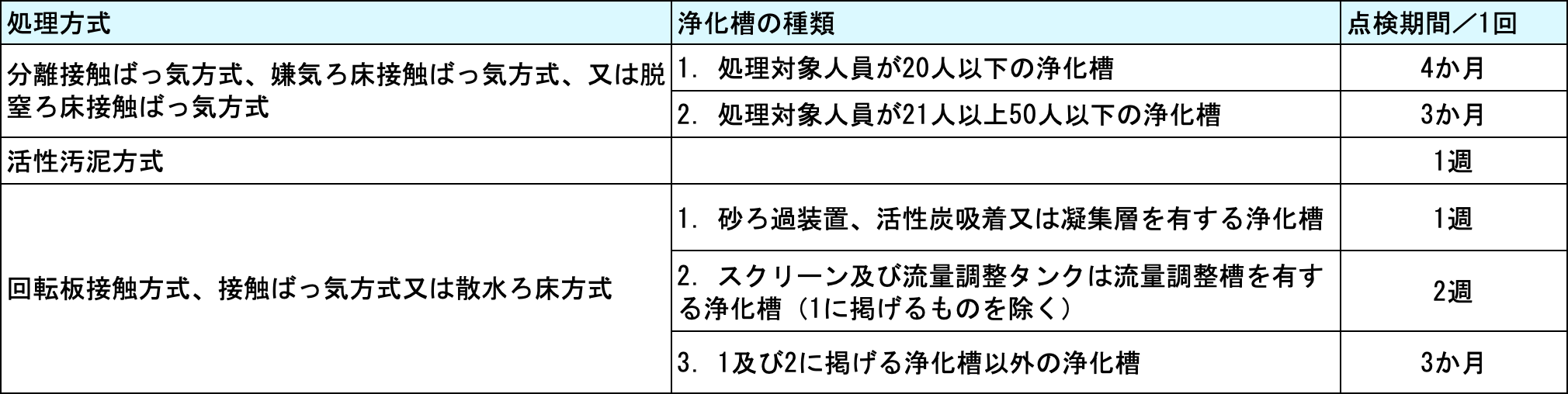

浄化槽の処理方式や処理対象人員によって、ちがいます。

単独浄化槽(みなし浄化槽)の点検概要

合同浄化槽の点検概要

トイレ用洗剤を使いたいのですが

市販のトイレ用洗剤であれば、たいていのものは問題ありません。中性洗剤は汚れがひどい時など以外、必要以上に使わないようにしましょう。

魚や野菜くずなどは細かく砕いて流すと、浄化槽内の微生物の餌になるのでしょうか?(小型合併処理浄化槽の場合)

微生物の格好の住まいである浄化槽も限られたスペースですので処理能力の限界があります。

家庭用の小型合併処理浄化槽は台所のゴミをすべて引き受けられように作られていません。

台所から出る魚のアラ、野菜のくずなど、できるだけ流さないようにしましょう。

てんぷらの廃油は流してもよいですか?(小型合併処理浄化槽の場合)

廃油は台所から浄化槽までのパイプ・配管が詰まる原因になります。

微生物の処理能力にも限界があります。油のBOD(生物科学的酸素要求量といい、微生物か汚れを分解するのに必要な酸素量)は150万㎎/㍑で、たった27ミリリットル(cc)で、人が1日に出す汚水量に匹敵します。

フライパン、鍋などについた調理油も出来るだけふき取るようにしましょう。油や固形洗剤などは、浄化槽内でも固まって、パイプや槽を詰まらせたりろ材落下など故障の原因にもなるので注意が必要です。

すすぎは流し放しでよいのでしょうか?(小型合併処理浄化槽の場合)

洗濯物の量にもよりますが、たとえば2槽式の洗濯機であれば、洗剤で洗ったのち、すすぎにかける前に脱水機でいったん洗剤を落としてからすすぎにかけるなどの工夫をしてください。

お風呂の排水と洗濯を同時にするなどの排水ラッシュは出来るだけ避けましょう。

最近の家庭用浄化槽はとてもコンパクトに造られていますので、シャワーを出しっぱなしで使ったり、洗濯物を洗ったり、台所で洗い物をしたりと水を短時間に大量に使用しますと、上手に処理することが出来ません。

トイレットペーパー以外の紙を流してよいでしょうか?

市販のJIS規格のトイレットペーパーであれば再生紙でも問題ありません。

しかし、その他の紙や紙おむつなどは流さないでください。また、ペーパーを多量に使いますと、短い期間汚泥が溜まり清掃時期を早めてしまう事になります。浄化槽で使用するトイレットペーパー🧻は、シングルをお勧めいたします。

熱い湯のまま、排水してよいのですか?

風呂の湯はある程度さましてから、浄化槽に排水してください。浄化槽内の微生物(バクテリア)の働きに影響がでることがあります。少量であれば気にすることはないと思います。

トイレの芳香剤や洗浄剤は、使用していいでしょうか?

入浴剤と同様に適量で使っている限りでは、浄化槽の機能に影響を及ぼすことがありませんが芳香剤に含むまれる色素によって着色され、点検時の水質の目視判定が難しくなったり、香料と臭気が混じり、悪臭の問題を起こすこともありますので、ご注意してください。

糖尿病の薬を常用していると、浄化槽によくないと聞きますが?

糖尿病や内臓の具合が悪い方、ダイエット薬を服用されている方がおられる場合の浄化槽においては、機能が十分に働かず処理が上手くいかない為、臭いがでたりすることがあります。

水を多めに流すなど、微生物への負荷を少なくしてあげることが必要です。

グリストラップ・浸透桝の汲み取りについて

当社では、汲み取りをすることができません。

各市町の担当窓口へお問い合わせ下さい。

〇那須塩原市 那須塩原市サーキュラーエコノミー課

0287-62-7030

〇那須町 環境課

0287-72-6916

〇大田原市 生活環境課廃棄物対策係

0287-23-8706

※合併浄化槽放流先については汲み取りができます。